Fra il 17 novembre 2018 e il 10 gennaio 2019, una cometa appartenente alla Famiglia di Giove, la 46P/Wirtanen, supererà la soglia della visibilità a occhio nudo. Questa cometa sarà perfettamente visibile dal cielo boreale e il 16 dicembre passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra raggiungendo il massimo della luminosità. In questo articolo, dopo avere visto che cos’è una cometa, com’è stata scoperta la Wirtanen e perché ha avuto a che fare con la missione Rosetta dell’ESA, vedremo come seguire la cometa in cielo con binocoli o piccoli telescopi nei giorni della migliore visibilità.

Cosa sono le comete?

Per fissare le idee, prima di tutto vediamo brevemente cos’è una cometa. I nuclei cometari sono corpi solidi, per lo più in orbita molto ellittica attorno al Sole, hanno dimensioni comprese fra 1 e 10 km e una composizione mista di ghiaccio d’acqua e roccia che li porta ad avere una densità media dell’ordine di 0,5-1,0 g/cm³. Rispetto ai pianeti del Sistema Solare i nuclei cometari sono dei corpi molto piccoli. Tuttavia quando il nucleo, percorrendo la propria orbita eliocentrica, si trova a meno di 3 UA dal Sole (distanza nota come linea della neve, pari a circa 450 milioni di km), i ghiacci sublimano cioè si ha il passaggio diretto dallo stato solido allo stato gassoso. In questo modo si produce un’atmosfera (o coma) di gas e polveri attorno al nucleo stesso, con dimensioni tipiche che vanno da 100.000 a 1.000.000 di km. La coma è a sua volta immersa in un vasto alone di atomi d’idrogeno, dovuto alla dissociazione delle molecole d’acqua sublimate e scisse dagli UV solari. Questo halo è visibile solo nell’ultravioletto e ha dimensioni comprese fra 10 e 100 milioni di km.

Il nucleo non è direttamente visibile con osservazioni da terra, perché è nascosto alla vista dall’intensa emissione di gas e polveri, anche se il problema cessa quando si trova a grande distanza dal Sole. Al centro della coma, di solito, è visibile una condensazione centrale dall’aspetto di un piccolo dischetto luminoso più o meno addensato e, a volte, un falso nucleo di aspetto stellare. Il falso nucleo è formato dalla parte più interna dei gas e delle polveri in sublimazione dal nucleo vero e proprio. Spesso, la dizione ‘falso nucleo’ è usata come sinonimo di ‘condensazione centrale’, ma è preferibile tenerle distinte. Il nucleo più la chioma forma la testa della cometa. Avvicinandosi ancora di più al Sole l’interazione dalla coma con la radiazione e il vento solare forma, in direzione approssimativamente opposta al Sole, la coda di polveri e quella di ioni (o plasma) della cometa. Queste code hanno lunghezze dell’ordine, rispettivamente, di 10 e 100 milioni di km. La coda di polveri ha un caratteristico colore giallastro perché diffonde la radiazione solare, quella di ioni ha un colore bluastro o verdastro a seconda delle specie molecolari responsabili della emissione di fluorescenza. Come si vede, nuclei di dimensioni modeste possono creare le strutture più grandi, anche se molto rarefatte, osservabili nel Sistema Solare.

I colori delle comete

Con l’analisi spettroscopica si possono ottenere molte informazioni sulla composizione chimica delle comete. Lo spettro della chioma di una cometa ha due componenti sovrapposte, una continua e una in emissione:

- Lo spettro continuo è dovuto alla radiazione solare riflessa dalle particelle di polvere presenti nella chioma.

- Lo spettro in emissione, che mostra delle bande in emissione, è dovuto a un meccanismo di fluorescenza della radiazione solare con le molecole di OH, CN, C2, C3 e altre, presenti nella chioma. Queste molecole sono il risultato della scissione delle molecole progenitrici di cui è composto il nucleo.

L’intensità di queste componenti può essere debole, normale o forte. In alcuni casi eccezionali, il continuo o le bande di emissione possono essere assenti. Nella maggior parte degli spettri cometari, tolto il radicale OH che proviene dalla dissociazione delle molecole d’acqua sublimate dal nucleo, dominano le bande del CN, in altre invece le bande di Swan del C2. Le bande di Swan sono chiamate così in onore del fisico scozzese William Swan (1818-1894), il primo a studiare lo spettro della molecola di C2 nel 1856. Queste bande di emissione dominano lo spettro cometario fra 470 e 563,5 nm (nella regione ciano-verde del visibile) e sono quelle che conferiscono il caratteristico colore verde alla chioma delle comete. Al contrario, le bande del CN sono poste nel violetto dello spettro, nell’intorno dei 380 nm, mentre l’emissione dell’OH è nell’ultravioletto vicino attorno ai 309 nm.

La scoperta e l’orbita della Wirtanen

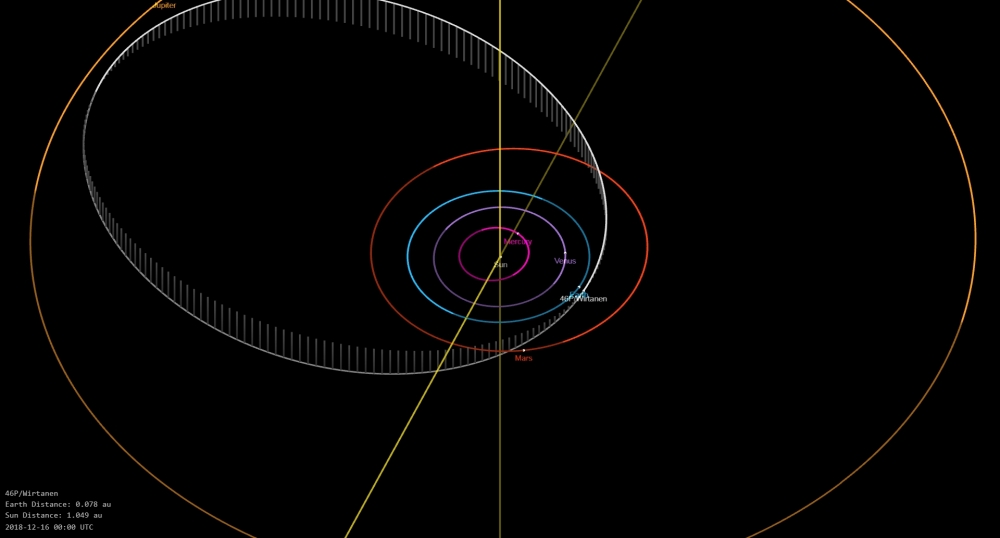

La cometa Wirtanen fu scoperta fotograficamente il 17 gennaio 1948 dal Lick Observatory dall’astronomo statunitense Carl Wirtanen durante una survey sui moti propri stellari. Questa cometa percorre un’orbita eliocentrica con un semiasse maggiore di 3,09 UA e un’eccentricità di 0,658. Quest’orbita la porta ad avere un afelio a 5,12 UA dal Sole, praticamente coincidente con l’orbita del pianeta Giove. In effetti si tratta di un membro della Jupiter Family Comets (JFC). Le comete della famiglia di Giove sono chiamate così perché, periodicamente, questi corpi interagiscono gravitazionalmente con questo pianeta che ne condiziona il movimento attorno al Sole. In generale, le comete di questa famiglia hanno periodi inferiori a 20 anni e una bassa inclinazione sull’Eclittica, attorno ai 10°. La Wirtanen ha un periodo orbitale di soli 5,44 anni e una inclinazione orbitale di 11,7°. Si tratta di una cometa che passa frequentemente al perielio che cade a 1,055 UA dal Sole, ossia vicinissimo all’orbita della Terra! Non solo è una cometa della JFC ma si tratta anche di un near-Earth object: la MOID (Minimum Orbit Intersection Distance) con la Terra è di soli 0,069 UA, ossia 10,3 milioni di km. Il nucleo di questa cometa è piuttosto piccolo, ha un diametro stimato di circa 1,2 km, quindi non si tratta di una cometa appariscente come la Hale-Bopp. Nel passaggio al perielio di quest’anno però si troverà molto vicina alla Terra, di conseguenza supererà lo soglia della visibilità ad occhio nudo, diventando la “cometa di Natale”.

La Wirtanen e la missione Rosetta

La cometa Wirtanen era l’obiettivo originario della missione Rosetta dell’ESA. Dopo il grande successo della missione “Giotto“, diretta alla ripresa ravvicinata del nucleo della cometa di Halley nel marzo 1986, sia l’ESA che la NASA iniziarono lo sviluppo cooperativo di nuove sonde. La NASA ideò la missione Comet Rendezvous Asteroid Flyby (CRAF), cancellata nel 1992 per mancanza di fondi, mentre l’ESA concepì la Comet Nucleus Sample Return (CNSR), anch’essa tagliata perché troppo costosa.

Nel 1993 la missione CNSR venne ridimensionata rendendola simile alla CRAFT ma aggiungendo un lander. Divenne così la missione Rosetta! Originariamente il lancio della sonda era previsto per il 12 gennaio 2003 proprio verso la cometa 46P/Wirtanen da raggiungere nel 2011. Purtroppo, il razzo Ariane 5 fallì il lancio dell’11 dicembre 2002, con la perdita di 2 satelliti per telecomunicazioni del valore di ben 630 milioni di euro! Questo insuccesso, con le conseguenti indagini sulle cause, portarono a un ritardo nel lancio di Rosetta, che fu effettuato solo il 2 marzo 2004. La missione non venne indirizzata verso la Wirtanen perché la finestra di lancio era chiusa e si optò per la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, raggiunta con successo nell’agosto 2014.

Il passaggio di dicembre 2018

E ora veniamo alle informazioni pratiche per seguire il prossimo passaggio al perielio della Wirtanen.

La 46P supererà la soglia delle visibilità ad occhio nudo il 17 novembre 2018 ma, essendo ancora un oggetto del cielo australe, sarà molto bassa sull’orizzonte se osservata dalle medie latitudini settentrionali. Per vederla a un’altezza decente sull’orizzonte occorrerà aspettare fino al 27 novembre, quando entrerà nella costellazione della Balena e alla culminazione in meridiano si troverà a circa 21° gradi di altezza sull’orizzonte. Successivamente, la cometa si porterà a declinazioni sempre più boreali e fra il 9 e il 10 dicembre taglierà l’equatore celeste passando dall’emisfero sud a quello nord. Un paio di giorni dopo entrerà nella costellazione del Toro e vi resterà fino al 18 dicembre. Il 12 dicembre la Wirtanen farà il passaggio al perielio raggiungendo la minima distanza dal Sole e il 16 dicembre alle 13:04 UT sarà alla minima distanza dalla Terra di soli 11,5 milioni di km!

In pratica il perielio e la minima distanza dalla Terra quasi coincidono e in cielo la cometa sarà visibile prospetticamente vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi (vedi Fig. 3). Sarà questo il periodo migliore per osservarla, in prima serata ben alta sull’orizzonte est, con un piccolo binocolo o telescopio. Il binocolo ideale è un 10 × 50, facile da tenere in mano senza troppe difficoltà e con un buon campo di vista (circa 5°), utile per trovare la cometa in cielo. Come piccoli telescopi possono essere usati strumenti da 80 a 150 mm di apertura a basso ingrandimento (30-50 ×) per mettere in evidenza la chioma e la coda della cometa. La coda purtroppo sarà poco visibile perché la cometa si troverà all’esterno dell’orbita terrestre, quasi sulla direttrice Sole-Terra, ed essendo la coda opposta al Sole tenderà ad essere nascosta dalla chioma che le si parerà davanti. A occhio nudo la Wirtanen sarà percepibile come un tenue batuffolo di luce, a patto di osservare da luoghi bui e senza inquinamento luminoso. La luce della Luna non disturberà più di tanto le osservazioni, perché il primo quarto si avrà il 15 dicembre e la Luna piena solo il 22 dicembre.

Nei giorni successivi la declinazione della cometa continuerà ad aumentare perché crescerà la distanza dal piano dell’Eclittica, ma la luminosità dell’astro diminuirà perché sarà in allontanamento sia dalla Terra sia dal Sole. Uscita prospetticamente dalla costellazione del Toro la Wirtanen si sposterà in Auriga e, successivamente, nella costellazione della Lince restando ben visibile per gli osservatori boreali. Il 23 dicembre diventerà un oggetto circumpolare per le latitudini superiori ai 45° N. La Wirtanen tornerà ad essere invisibile ad occhio nudo il 10 gennaio 2019, quando si sposterà nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Per sapere dove si troverà la cometa ad una certa data basta riportare su un atlante celeste le coordinate equatoriali fornite nella Fig. 4.

Per maggiori dettagli sulle comete e le modalità di osservazione si può consultare il libro “Un cielo pieno di comete“, Gruppo B editore (2014).

5 pensieri su “Wirtanen, la cometa di Natale 2018”