Gli asteroidi non finiscono mai di sorprendere, ognuno ha una storia diversa da quella degli altri ed è un mondo a sé. Così capita di osservare asteroidi in rapida rotazione attorno al proprio asse oppure, al contrario, molto lenti; asteroidi doppi o tripli; asteroidi che occasionalmente si comportano come comete e così via. In generale gli asteroidi della Fascia Principale, quella zona dello spazio interplanetario compresa fra le orbite di Marte e Giove, sono oggetti dalla forma molto irregolare come risultato della loro evoluzione collisionale e della bassa gravità superficiale che non riesce a fare assumere al corpo la forma sferica tipica dei pianeti.

L’asteroide Kleopatra

Sicuramente una delle forme più inconsuete trovata fino ad ora è quella dell’asteroide 216 Kleopatra, fra gli oggetti più peculiari dell’intero Sistema Solare. Kleopatra fu scoperto da Johann Palisa il 10 aprile 1880 da Pola. Il nome assegnato all’asteroide 216 è in memoria della regina d’Egitto Cleopatra (69-30 a.C.), famosa per il suo fascino. In effetti mai nome asteroidale fu più azzeccato! Kleopatra è un asteroide relativamente grande, avendo un diametro effettivo di ben 122 km; si muove su un’orbita abbastanza eccentrica (e = 0,25), inclinata di ben 13° sull’Eclittica e con un semiasse maggiore di 2,8 UA (lo stesso valore del pianeta nano Cerere). Con questa eccentricità e semiasse la distanza eliocentrica di Kleopatra oscilla fra le 2,0 e le 3,5 UA dal Sole quindi può attraversare quasi tutta la Fascia Principale e, nelle condizioni più favorevoli, può arrivare a poco più di 1 UA dalla Terra.

Fra il 1975 e il 1977, osservazioni fotometriche condotte da F. Scaltriti e V. Zappalà dall’osservatorio astronomico di Pino Torinese mostrarono un periodo di rotazione di circa 5,39 h con un’ampiezza della curva di luce pari a 0,4 magnitudini: un valore notevole per un asteroide con dimensioni superiori ai 100 km. Questa notevole ampiezza fotometrica stuzzicò la curiosità degli astronomi negli anni successivi. Durante i mesi di settembre e novembre del 1980, osservazioni di F. Pilcher e D. Tholen con il riflettore Catalina da 1,54 m del Lunar and Planetary Laboratory, diedero un periodo simile ma con un’ampiezza di ben 1,1 magnitudini, più del doppio rispetto al valore trovato a Pino Torinese.

Se si assume che gli asteroidi abbiano un albedo (riflettività superficiale), uniforme su tutta la superficie, un’ampiezza elevata della curva di luce si può avere solo se il corpo è molto allungato in una certa direzione, in modo simile ad un “sigaro” (come il recentissimo ‘Oumuamua). Un oggetto a bassa densità e in rapida rotazione su se stesso può effettivamente assumere forme di equilibrio molto allungate ma, nel caso di Kleopatra, in base all’albedo, la composizione doveva essere metallica (in effetti si tratta di un asteroide di tipo M). Naturalmente questo dato è in contrasto con la richiesta di una bassa densità. Per fare coesistere la grande ampiezza della curva di luce con la composizione metallica una alternativa ragionevole, avanzata già nel 1980, è che l’asteroide fosse un sistema binario a contatto.

Un asteroide con la forma di un “osso per cani”

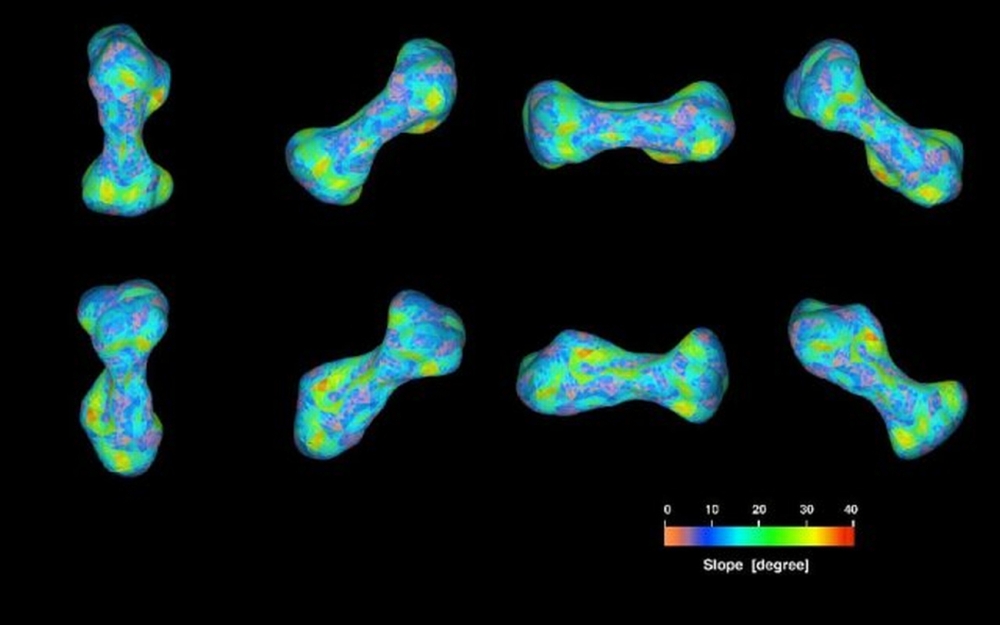

L’ipotesi che Kleopatra fosse un sistema binario a contatto, ossia che si trattasse di due asteroidi a contatto ma in orbita attorno al comune centro di massa, è stata confermata dalle osservazioni radar fatte nel 2000 con il grande radiotelescopio di Arecibo (che si trova nell’isola di Puerto Rico), con l’asteroide a soli 171 milioni di km dalla Terra (ossia 1,14 UA). Dai dati radar risultò che Kleopatra è effettivamente un corpo molto allungato con due lobi più massicci alle estremità. Il modello della forma ricorda molto quella di un tipico “osso per cani”, con dimensioni di 217 × 94 × 81 km. Kleopatra è quindi un asteroide “rubble pile” e binario a contatto, risultato della collisione a bassa velocità relativa fra due grandi asteroidi primordiali della Fascia Principale. La collisione, invece di essere completamente distruttiva, ha permesso la riaggregazione gravitazionale dei frammenti maggiori sopravvissuti alla collisione creando un oggetto del tutto peculiare.

Ma Kleopatra è un sistema triplo!

Per determinare meglio le dimensioni e la forma di questo affascinante asteroide, nel settembre 2008 un team guidato da L. Marchis ha riosservato Kleopatra quando l’asteroide era a sole 1,2 UA dalla Terra. Per l’osservazione è stato usato il telescopio Keck-II che, con il suo diametro di 10 m, è fra i più grandi telescopi ottici del mondo. Lo strumento è situato sulla cima del Mauna Kea, nelle Hawaii. Il sistema di ottica adattiva di cui è dotato il telescopio compensa la turbolenza dell’atmosfera terrestre e lo rende in grado di raggiungere un potere risolutivo di soli 0,035″, appena 3 volte superiore al potere risolutivo teorico dello strumento. Elaborando le immagini il team di Marchis ha potuto confermare il modello radar di Kleopatra e scoprire due piccoli satelliti. Il primo – e più distante – ha dimensioni pari a 5 km, mentre il secondo ha 3 km di diametro ed è più vicino al corpo principale. In seguito queste piccole lune sono state chiamate Alexhelios e Cleoselene. Molto probabilmente i satelliti sono frammenti sopravvissuti alla collisione che ha generato Kleopatra. I due satelliti sono in orbita a diverse centinaia di km dal primario (circa 330 km la luna più interna, 600 km quella più esterna), quindi la forma allungata di Kleopatra non deve avere un grande effetto sulla stabilità orbitale del sistema perché, gravitazionalmente, viene visto come un corpo “quasi puntiforme”.